Le Dix-Neuvième siècle français, et le

début du XXème, avaient moins peur de la caricature que notre début du

XXIe siècle, et bien des polémistes ou dessinateurs de l'époque

auraient en 2016 été mis à l'amende, voire en prison, pour les textes

ou les dessins irrévérencieux qu'ils produisaient alors. Et fort

heureusement, personne ne pensait alors à les

occire. L'anticléricalisme en particulier prenait alors une ampleur que

les

régimes précédents n'avaient pas toléré. Il en reste des traces dans

l'une des conceptions françaises de la laïcité, qui se voit toujours

non comme respect des religions et des consciences mais comme combat

contre une Église Catholique triomphante qui appartient pourtant au

passé.

Est-ce dans cette veine que se trouvent les éventails que nous présentons

ci-dessous ? Nous ne le savons pas, et c'est pourquoi nous interrogeons

nos lecteurs.

Le Capucin diabolique ?

Cet éventail "plein vol" dispose d'une monture en bois (fruitier ?)

teinté en vert bronze, brins repercés de motifs foliacés, panaches

sculptés de même en ronde bosse. La rivure est en métal avec bélière

laiton.. La feuille double est en tissu (satin ?) La face est gouachée,

le dos tissé en rayures ton sur ton.

La face est particulièrement originale. A côté d'un élément

d'architecture sur lequel est écrit : "Couvent des Capucins - Salle

Pérot, 27 avril 1881", un moine capucin, chapelet au cou, tête enfoncée

sous son capuchon, tient de la main droite un crucifix et de la gauche

fait un geste qui semble destiné à repousser (plus qu'à bénir) un

essaim de dix créatures fantastiques qui apparaissent dans un nuage

lumineux. A gauche, la plus proche du moine est quadrupède, dotée d'un

long cou et, semble-t-il, de deux seins oblongs pointés vers le ciel.

Au centre une autre, sombre, ressemble à une araignée à quatre pattes.

A droite figure un autre monstre bipède, à long bec et large œil avec

queue et crête mais sans ailes visibles. Au dessus se pressent sept

créatures volantes dont deux ou trois ressemblent vaguement à des

oiseaux, les autres étant parfaitement fantastiques.

Nous n'avions jamais vu un tel éventail... jusqu'à ce qu'en 2023, nous

en trouvions un second (ou un deuxième ? -subtilité réservée à la

version française de cette page !-). Le voici :

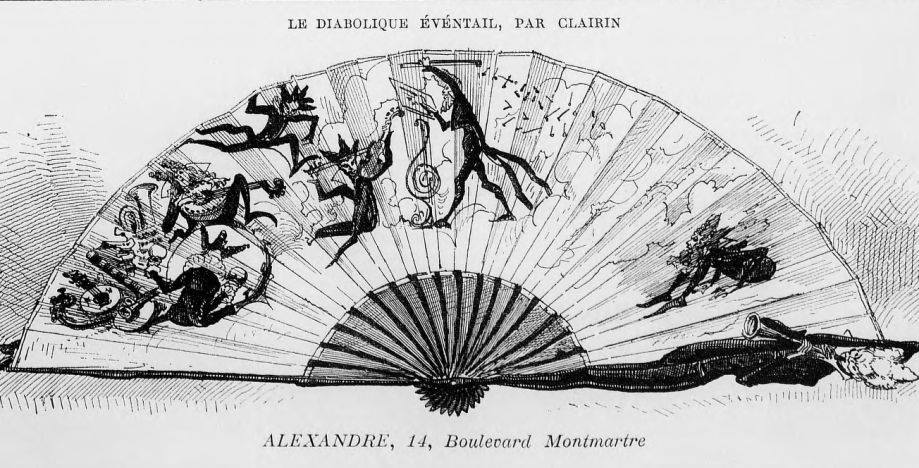

Kathy Maxwell, collectionneuse et chercheuse australienne, nous a

rappelé un

éventail de la maison Alexandre, par Clairin, montré par la Vie

Parisienne en 1883, et a peut être été inspiré par le premeier objet que nous

montrons. Cet éventail (ou un similaire, car les dessins ne sont pas

identiques) appartient au Fan Museum de Londres, et peut être vu ici.

(photo B.n.F. www.gallica.fr)

Quant aux éventails que nous étudions, le premier fut d'abord présenté en vente sans attirer les

enchérisseurs, peut-être en raison de son caractère étrange, et d'une

description qui, véridique peut-être, n'en était que plus inquiétante.

Mme Lucie Saboudjian, expert, dont (certainement ès-éventails, et

peut-être en matière de capucins et de succubes ?) l'expérience

est longue et la compétence reconnue, avait en effet titré ce lot "le

Capucin diabolique", et y voyait "un capucin invoquant les succubes".

Voilà, à notre avis, de quoi faire reculer les habituelles acheteuses

d'éventails ! Bien sûr, il s'agissait là d'une notation humoristique

destinée à détendre la salle de ventes.

Que

sont en effet les succubes ? On n'en rencontrait semble-t-il pas en

2016 quand nous avons publié cette page, et pas plus depuis, malgré les guerres, les épidémies ou les

manifestations diverses qui ont agité le monde et en particulier

la France. Du moins ne les reconnait-on pas ! L'étymologie est à la

portée du latiniste débutant puisque le mot est formé de sub (sous) et

de cubare (coucher). Le dictionnaire Littré en donne la définition

suivante : "Démon qui, suivant l'opinion

populaire, prend la forme d'une femme pour avoir commerce avec un

homme". L'Académie

Française, dans la 8ème édition de son dictionnaire, dit la même chose,

et n'a guère varié au fil du temps puisqu'en 1718 elle écrivait :

"Succube, sustan. masc. On

appelle ainsi le démon, lorsque, suivant

l'opinion de certaines gens, il prend la forme d'une femme pour avoir

la compagnie charnelle d'un homme." L'Académie reliait le mot à son antonyme : "Incube", dont la définition était :

"Sorte de démon qui, suivant une erreur populaire, abuse des femmes". Nous laisserons nos lecteurs adeptes des

études de genre réfléchir aux différences entre ces deux définitions.

En tout cas, nous ne voyons pas ici, hélas, de charmantes

jeunes femmes mais sans doute les démons avant qu'ils n'en prennent

l'apparence. Mais peut-on confirmer cette présentation ? Il est

incontestable que le moine représenté porte un vêtement qui est celui

des moines de la famille franciscaine (créée par Saint François

d'Assise, cher au Pape qui lui a emprunté son prénom). Les capucins se

caractérisent par l'usage du capuchon qui, par sa couleur et le fait

que leur bure comporte parfois une partie blanche a donné son nom au

célèbre cappuccino. A n'en pas douter, comme en témoigne ci-dessous un

tableau de Zurbaran montrant le saint, le moine ici

représenté est bien un capucin. On voit d'ailleurs flotter sa

cordelière, dont les nœuds rappellent les vœux de pauvreté, chasteté

et obéissance. Le deuxième serait fortement compromis par l'action des

succubes...

Museu Nacional d'Art de

Catalunya

Inventory number: 011528-000

Le capucin de l'éventail invoque-t-il les succubes ? (Si ce sont des

succubes : rappelons que pour tromper les hommes ils prennent des

formes plus attirantes !!!). Nous penserions plutôt qu'il les repousse,

avant d'avoir succombé aux charmes de leurs avatars... ou après. Ce

serait ce "Vade retro, Satanas" accompagné du geste de la main et de la

présentation du crucifix qui amènerait la matérialisation des démons

sous leur forme réelle, de nature, il faut bien le dire, à dissuader du

péché de la chair.

Que voyons nous sur le second (et peut-être deuxième ?) éventail ? Le

moine est turné dans l'utre sens, il tient toujours un chapeler à la

main mais plus de croix et sous sa capuche un croit deviner un visage

barbu affublé d'un nez plus bulbeux que crochu ! Les succubes ont

disparu, mais le mystérieux capucin est désormais accompagné d'un

cochon jouant d'un instrument à cordes (peut-être un luth ?). On

trouve assez facilement sur l'internet des dessins de cochons jouant de

la guitare (et même un vrai cochon !!!) mais nous n'en avons pas vu

datant d'avant 1881, ce qui fait peut-être de cet éventail un objet

précurseur.

Pourquoi cette scène sur un éventail ?

Mais quelle que soit l'interprétation donnée à ces scènes, comment

diable (oserons-nous dire) se trouve-t-elle sur un éventail, objet

féminin davantage peuplé d'amours, de divinités antiques ou de scènes

bibliques que de démons, de franciscains et de cochons ? (encore que nous montrons sur ce site un autre éventail "cochon"...)

Il faut, bien sûr, se placer à la date de l'éventail : 1881. En cette

fin de siècle, la Science se pense sur le point de vaincre toutes les

superstitions, mais en demeure parfois proche. Jean-Baptiste Charcot

(1822-1893) atteint cette année là la consécration. En étudiant

l'hystérie, il ouvre la voie à Freud, mais s'attire aussi des

critiques. Dans Magnétismes,

en 1882, G de Maupassant l'appellera un : " éleveur d'hystériques en chambre (…) auxquelles il

inocule la folie et dont il fait, en peu de temps, des

démoniaques". Se développe aussi

alors en Europe, en

parallèle du spiritisme (des gens sérieux font tourner les tables,

invoquent les esprits et font parler les morts), un courant sataniste.

Pour nous en tenir à la France, on peut évoquer Les Diaboliques de

Barbey d'Aurévilly, livre paru en 1874 mais saisi, et republié en 1882.

Il faut surtout citer J.-K. Huysmans qui fera la part belle au

satanisme dans son roman Là-Bas,

(1891). Le cas historique de Gilles de Rais permet au romancier

d'aborder les

manifestations contemporaines (messes noires, ésotérisme, kabbale,

occultisme). Notons ici que c'est dans ce noir tableau qu'Huysmans

commencera la réflexion qui l'amènera à la foi catholique, où le

suivront nombre d'intellectuels de l'époque. Sur l'éventail

aussi, le capucin réussit peut-être à chasser les démons ?

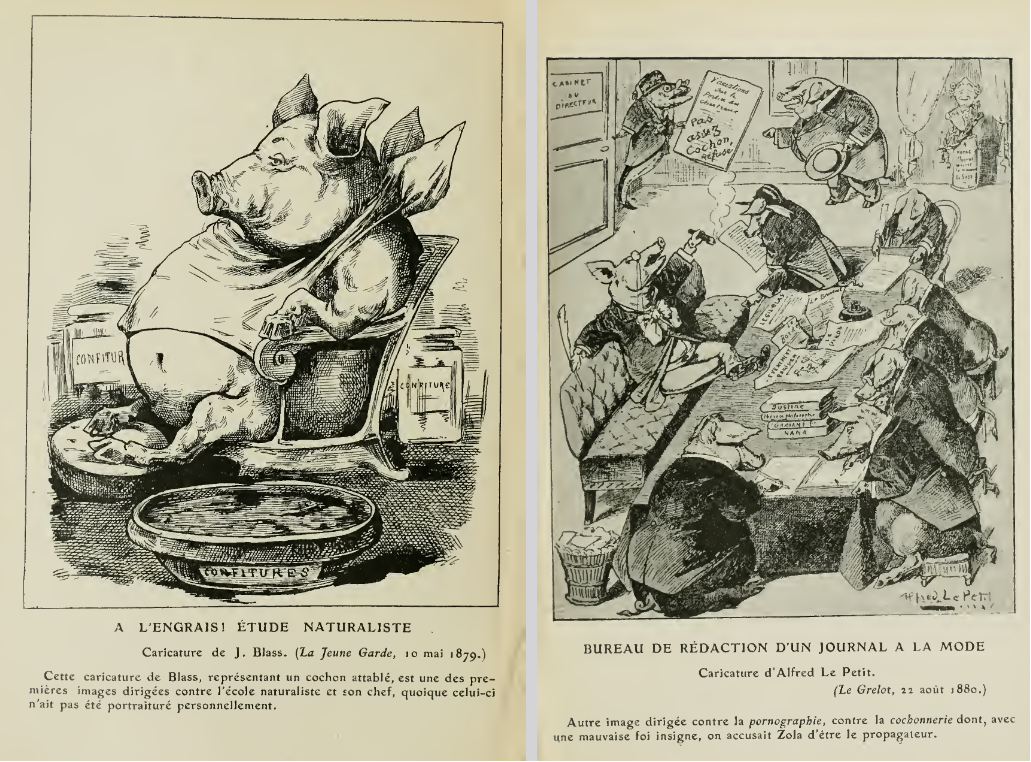

Concernant l'autre éventail, il est difficile a priori de connaître la

signification de la présence du cochon. Cet animal fait certes l'objet

depuis des siècles de caricatures. Il est souvent associé à la luxure,

mais aussi à la saleté, voire dans des caricatures antisémites (la

religion juive prohibant la consommation de porcs...)? Un seul exemple

contemporait de l'éventail sera montré avec des caricatures

s'attaquant Emile Zola, présenté comme trop "matérialiste" et

porpnographe. Ces caricatures sont empruntées à John Grand-Carteret, Zola en Images, Paris, Félix Juven, s.d. [1907]

Mais il nous est difficile d'imaginer que notre éventail soit en relation avec ce type de caricatures politiques. Pour

approcher davantage de la signification de cet éventail, il nous faut

nous intéresser à l'inscription : "Couvent des Capucins - Salle Pérot",

27 avril 1881.

Cette salle Pérot est

difficile à

localiser précisément, car elle a certainement disparu, et que nous lui

trouvons diverses adresses : 18 ou 20, rue Ordener, 5, bd de la

Chapelle,

29, rue Riquet : toutes rues qui se trouvent au nord du quartier

populaire

de la Goutte d'Or, près des voies de chemin de fer, avec des

numérotations qui ont évolué et un bâti qui n'a cessé de se modifier,

malgré des éléments constants, depuis 1881.

La Salle Pérot est

connue comme lieu d'activités politiques et syndicales. On sait qu'un

club blanquiste y existait en 1870, animé par le révolutionnaire,

libre-penseur et franc-maçon Théophile Ferré (fusillé en 1871). Dans

son journal, en évoquant son action pendant la Commune de Paris, la

célèbre Louise Michel écrit ainsi, à propos des "comités de vigilance"

révolutionnaires de Montmartre : "Le soir, je trouvais moyen

d’être aux deux clubs, puisque celui des femmes, rue de la Chapelle, à

la justice de paix, s’ouvrait le premier. Nous pouvions ainsi assister

après à la moitié de la séance du club de la salle Pérot, quelquefois à

la séance entière ; tous deux portaient le nom de club de la

Révolution distinct des Grands-Carrières".

Lors de grèves des cheminots

en 1910, cette salle jouait aussi son rôle, puisque, selon le Petit Parisien du lundi 10 octobre

1910,

"Les grévistes des dépôts qui n’ont tenu, hier, aucune réunion sont

convoqués pour ce matin six heures, à la salle Pérot 20, rue Ordener". A la même époque, comme le montre l'affiche

ci-dessous, le Parti

Socialiste y organisait une réunion pronant la régulation des

naissances, le "Libre Amour" et la "Libre Maternité".

La Salle Pérot semble avoir un

lien avec la salle Garrigues, où " les citoyens de Clichy,

réunis le 17

mai 1903, grande salle Garrigues, au nombre de 600, sous la présidence

de M. Mascuraud, déclarent ne plus vouloir payer les prêtres et

réclament la séparation des Églises et de l'État, la laïcisation

complète de la République " et

qui sera peu après le siège du journal L'Anarchie, qui abritera un

temps le belgo-russe Victor Serge, révolutionnaire et écrivain

francophone.

En bref, cette Salle Pérot n'a bien sûr jamais abrité de Couvent des

Capucins, mais sans aucun doute accueilli nombre de militants et de

syndicalistes révolutionnaires, socialistes, libre-penseurs,

anarchistes.

Mais qu'y faisait-on le

27 avril 1881 ?

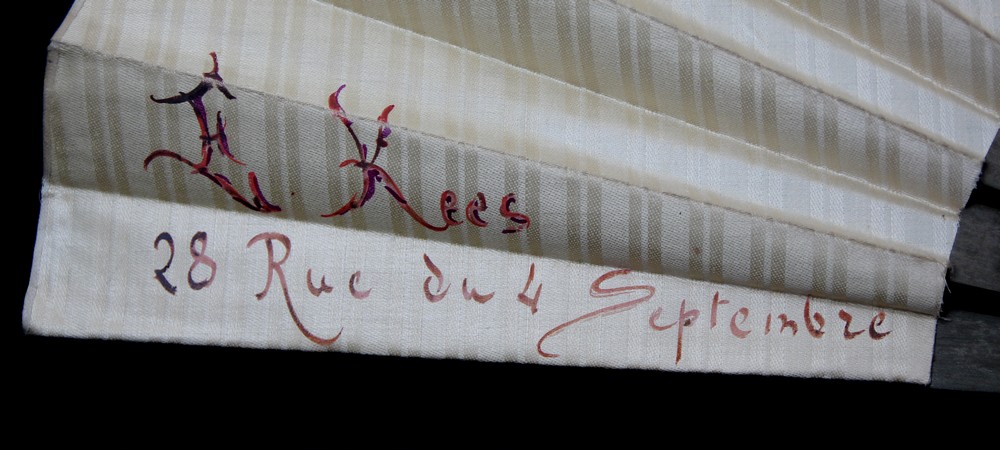

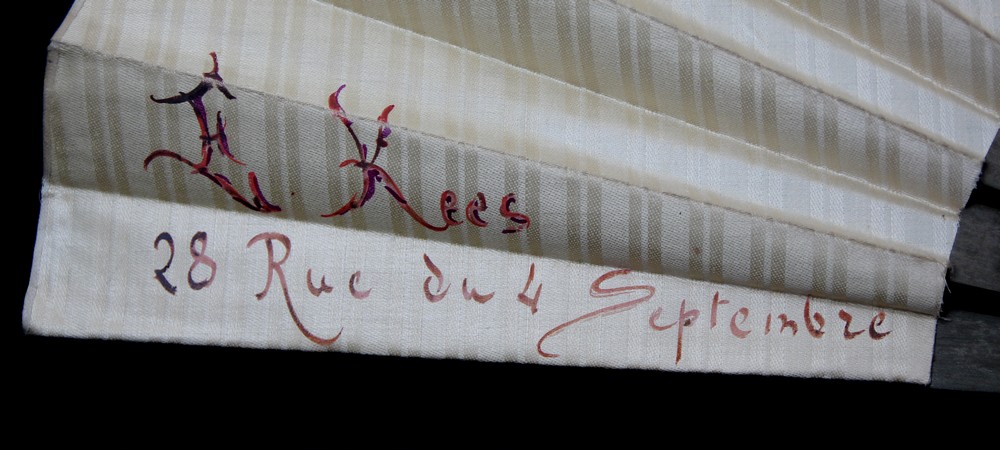

Quelques mots

sur l'éventailliste Kees

Nous n'allons pas ici faire l'histoire de Kees, qui a fait l'objet il y

a quelques années d'une exposition au regretté Musée de l'Eventail de

Paris, avec livret de Georgina Letourmy. Mais puisque cet éventail

porte au dos la signature d'Ernest Kees, nous saisissons cette occasion

pour en dire quelques mots.

Tout d'abord, comment doit-on prononcer ce nom ? Il est courant, sous

l'influence de la domination de la langue anglo-américaine, de

l'entendre prononcer "Kiss" (surtout par des Français, les anglo-saxons

allongeant la syllabe pour tenir compte des deux "e"). L'éventailliste

Sylvain Le Guen, pas encore "maître d'art" et à la tête d'une "Maison"

parisienne, mais déjà talentueux, joua avec cette prononciation pour

réaliser l'amusant éventail que nous montrons ci-dessous.

Toutefois, la prononciation ne pouvait en réalité être que "Kess" en

raison de l'origine germanique de la famille (que nous avons indiquée

dans l'article de Wikipédia ©

qui lui est consacré)... Nous n'en donnerons pour preuve que la

"publicité rédactionnelle" reproduite ci-dessus. Elle fut publiée dans Le Livre d'Or des Fiançailles & du

Mariage,

alors qu'Ernest Kees avait cédé son affaire à Alfred Marie, installé en

1890 au 9 boulevard des Capucines. Et comme on le voit, l'orthographe

même de Kees est transformée en Kess... ce qui aurait été aberrant si

la prononciation avait été "Kiss" !

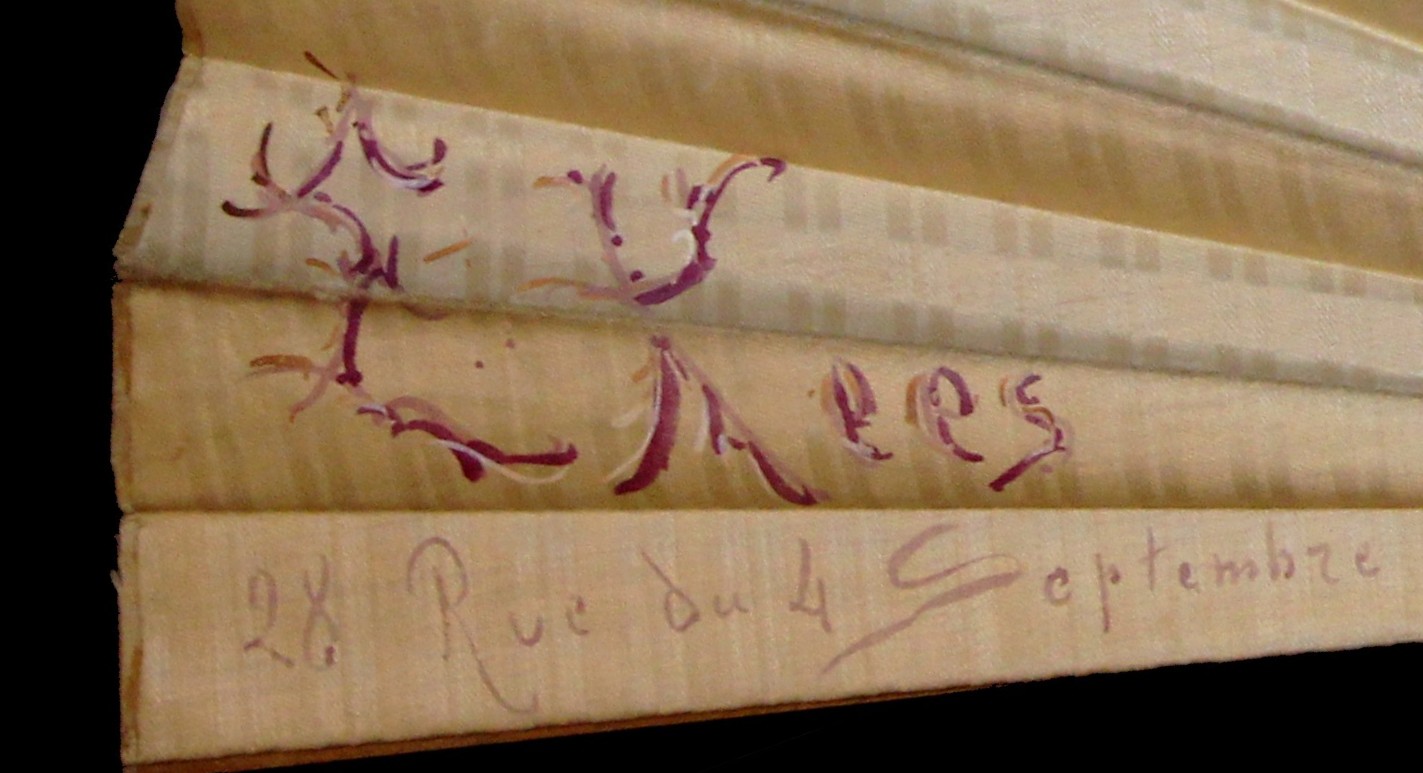

Mais, pour en revenir à nos "éventails au Capucin diabolique", nous

nous contenterons de regarder les belles signatures qui en ornent le revers.

Comme il se doit, puisque les éventails sont réalisés en 1881, l'adresse

d'Ernest Kees est toujours le 28, rue du Quatre-Septembre.

L'alliance des Capucines et de ce capucin eût été plaisante !

Questions à nos aimables visiteurs

Nous conservons hélas les questions posées en 2016. Ce sont de vraies questions, auxquelles nous ne pouvons malgré

nos recherches apporter de réponse.

1) Que s'est-il passé le

27 avril 1881 Salle Pérot ?

2)

La signature

manuscrite d'Ernest Kees (peintre assez doué, on le sait) au dos des

éventails, plus élaborée que souvent, peut-elle être signe qu'il

serait l'auteur des peintures qui ornent la face de ces éventails ?

3) Avez vous déjà vu (et

où ?) les surréalistes créatures ou le guitariste cochon qui ornent cet objet ?

Ayez l'amabilité de nous

répondre (ou de nous faire part de tout avis ou remarque) par le lien

figurant en page d'accueil du

site. Nous ne manquerons pas de vous remercier, et de partager vos

trouvailles, dès lors qu'elles nous feront avancer vers la vérité.

Premières réponses

Lors de la publication de cette page, bon nombre de personnes nous

firent part de leurs opinions, par courriel, via Facebook (page de

votre serviteur (https://www.facebook.com/pierrehenri.biger),

celle du Fan Circle International (https://www.facebook.com/fan.circle?fref=ts),

ou celle des Collecionisti de Ventagli (https://www.facebook.com/groups/104785799621603/?fref=ts)

et nous les en remercions

1) vous êtiez nombreux à

voir un bec sous le capuchon du capucin, et plusieurs notaient aussi que

les mains et un pied, sous la bure, semblaient munis de serres. Ceci

ferait du Capucin lui-même une créature diabolique. Pour tout vous

dire, nous avions nous-même eu ce sentiment, mais pour ne pas

influencer nos visiteurs, avions préféré n'en rien dire ;

2) Aldo Dente, spécialiste

italien des éventails reconnu, a remarqué que le crucifix parait tenu à

l'envers, ce qui renforce l'idée d'un rituel satanique ;

3) Feu notre ami Gérald Gould,

époux de Sylvie (émérite collectionneuse) pensait à l'usage de substances

hallucinogènes, et plusieurs correspondants mentionnaient une parenté

avec Jérôme Bosch. Une

correspondante trouve que la

créature-araignée noire en premier plan ne semble pas de la même main

que le reste ; mais, regardant l'éventail en mains, nous pensons que

cette impression vient du fait que cette créature se trouve vue à

contrejour du nuage lumineux.

4) sans que l'on puisse

hélas trouver là un lien direct, le Dr Alice Labourg (université Rennes

2), dont la thèse portait sur L'imaginaire pictural

dans les romans gothiques d'Ann Radcliffe, faisait un rapprochement judicieux avec les

œuvres de ce genre, et en particulier avec The Monk de G. W. Lewis.

|

L'hypothèse "diabolique" se précisant,

fût-ce de manière parodique ou caricaturale, mais sans aucun doute

anticléricale, nous ajouterons que le sujet était à la mode depuis la

publication en 1875 par Isidore Liseux (lui-même défroqué, latiniste,

éditeur et connu pour son athéisme militant) d'un manuscrit du R.P. Ludovico Maria Sinistrari (1632-1701), De

la Démonialité et des animaux incubes et succubes, où l'on prouve qu'il

existe sur terre des créatures raisonnables autres que l'homme ayant

comme lui un corps et une âme, naissant et mourant comme lui, rachetées

par N.S. Jésus-Christ et capables de salut ou de damnation. Cet

ouvrage, semble-t-il authentique, parle notamment de la réalité et

de

la nature des succubes et incubes (qui ne seraient pas des démons...).

Ajoutons que par nous

mêmes, nous

avons trouvé mention, dans diverses histoires des rues de Paris ou de

Montmartre, d'un "Bal Pérot" situé rue de La Chapelle qui selon

toute

vraisemblance a fait place à la "Salle" du même nom. Cela se serait

fait d'autant plus facilement que, si l'on en croit le journal L'Union Monarchique du

Finistère

du samedi 22 mars 1884, les réunions politiques se terminaient parfois

en bal (cf. ci-contre) . Notre

éventail appartenait peut-être à cette

catégorie mixte.

Ce "couvent des

Capucins" serait alors un précurseur du café-cabaret de l'Enfer, 53

Boulevard de Clichy à Paris. Celui-ci (voir photo à gauche)

fut probablement le

pionnier des cafés et restaurants abordant ce thème. Il fut crée fin

19ème et subsista jusqu'au milieu du 20ème. Selon un témoignage datant

de 1899, les convives de Satan étaient accueillis par ces mots :

"Entrez et soyez damné !".

Les serveurs du café de l’enfer étaient tous vêtus en démon. Un autre

témoignagne nous explique qu’une commande de trois cafés noirs enrichis

de cognac se transformaient en : "Trois chocs bouillonnants de

péchés en fusion, avec une pincée de soufre intensificateur".

Juste à côté du café de l’Enfer, on pouvait trouver le café « Le Ciel ».

(cf.http://www.paperblog.fr/6103382/le-cafe-de-l-enfer/)

|

Nous

ajoutons ci-dessous, à propos du "café de l'Enfer", et pour ceux qui

voudraient s'aventurer dans des études plus sérieuses du sujet, ce

qu'écrit Julie Gonzalez en introduction d'une savante thèse d'Histoire

de l'Art (Etude iconographique de la

gueule d'enfer au Moyen Age. Origines et symboliques : iconographie et

sources textuelles), soutenue à Pau en 2015 et disponible en

ligne. Notre Capucin de l'éventail est certainement dans la même

lignée.

Gueule%20de%20l'enfer.pdf

Terminons

en signalant une parenté évidente : celle des "fantasmagories" de

Robertson, dont les projections de lanterne magique avec spectres,

fantômes et créatures mystérieuses avaient lieu en 1799 dans l'ancien

couvent des Capucins de la rue Saint Honoré, faisant écrire à

Chateaubriand : "La communauté des Capucins est saccagée. La clôture

intérieure sert de retraite à la fantasmagorie de Robertson". Mais

c'est là un sujet sur lequel nous reviendrons sans doute un jour, à

propos d'un autre éventail.

Merci pour vos réponses (voir adresse en page d'accueil)

et ne pas oublier

d'aller voir nos autres

questions !

|